給与を受け取っている人が、毎年必ず手続きしている年末調整!会社から渡される書類を見ても「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」など意味がわからない難しい用語ばかり…

そのような方のために、「税金」の扶養家族について税理士が、なるべくわかりやすく解説します。

なお、「社会保険」の扶養とは条件が違いますのでご注意ください。

所得控除(所得税)の制度

扶養にする家族の間柄によって、所得控除を受ける制度が違いますので、まずは下記を参照して下さい。

| 所得控除の種類 | 対象者 | 所得控除額 | |

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 配偶者控除 | 配偶者 | 13万円~48万円 |

| 配偶者特別控除 | 1万円~38万円 | ||

| 子供や親など | 扶養控除(控除対象扶養親族) | 23歳以上の扶養親族(※) | 38万円 |

| 扶養控除(特定扶養親族) | 19歳~22歳までの扶養親族 | 63万円 | |

| 扶養控除(老人扶養親族) | 70歳以上の扶養親族 | 48万円又は58万円 |

※ 15歳以下の扶養親族については所得控除の対象ではなく、所得控除は一切ありません。

配偶者である扶養親族

配偶者である扶養親族については、子供や親などとは違い、働く方自身の年収にも条件があります。

さらに、夫と妻の所得金額により、所得控除額が細かく分かれています。

注意

- 下記表の年収は、給与の場合の金額です。年金やその他の収入の場合には、金額が異なります。

- 便宜上、扶養する側の働くのを夫、扶養される側を妻としています。

配偶者の所得控除早見表

| 夫の年収額(給与) | |||||||

| 1,120万円以下 | 1,170万円以下 | 1,220万円以下 | 1,220万円以上 | ||||

| 妻の年収額(給与) | 配偶者控除 | 103万円 以下 | 70歳未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0万円 |

| 70歳以上 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | 0万円 | |||

| 配偶者特別控除 | 150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0万円 | ||

| 155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 0万円 | |||

| 160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0万円 | |||

| 167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0万円 | |||

| 175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0万円 | |||

| 183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0万円 | |||

| 190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0万円 | |||

| 197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0万円 | |||

| 201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0万円 | |||

| 201万円以上 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | |||

子供や親などの扶養親族

扶養親族の条件

配偶者以外の親族を扶養親族となるためには、その年の12月31日(死亡又は出国の場合はその死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件の「すべて」に当てはまる必要があります。

ただし、この要件には「納税者と生計を一にしていること」との記載がありますが、必ずしも同居をしている必要はありません。

たとえば、単身赴任や親元を離れて暮らす大学生以外にも、両親に生活費などの送金が行われている場合は「生計を一にする」として、扶養とすることができます。

税金上の扶養の4条件

- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

- 納税者と生計を一にしていること

- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること(収入が給与のみの場合には103万円以下)

- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者ではないこと

| 扶養親族の年齢 | 所得控除の種類 | 所得控除額 |

|---|---|---|

| 0歳~15歳 | なし | 0万円 |

| 16歳~18歳 | 控除対象扶養親族 | 38万円 |

| 19歳~22歳 | 特定扶養親族 | 63万円 |

| 23歳~69歳 | 控除対象扶養親族 | 63万円 |

| 70歳~ | 老人扶養親族(同居) | 58万円 |

| 老人扶養親族(同居以外) | 48万円 |

0歳~15歳の子供について

昔は、0歳~15歳の子供も扶養控除の対象だったのですが、子供手当の対象となったことから、平成23年より扶養控除の対象ではなくなりました。

ただし、住民税の非課税限度額の計算上、年末調整の用紙には、記載する箇所がありますので、ご注意下さい。

社会保険の扶養家族とは?

働いている夫の会社で、健康保険証を発行してもらうための、社会保険の扶養の条件は、税金の扶養の条件とは全く異なりますので、簡単に説明しておきます。

配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母、祖父母などの直系尊属

下記の2つの条件に当てはまる必要があります。

- 年間収入が130万円未満(月額108,333万円未満)であること(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)であること

- [同居の場合]

収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であること

[別居の場合]

収入が扶養者((被保険者)からの仕送り額未満であること

上記以外の「伯叔父母・甥姪とその配偶者などの3親等内の親族」や「内縁関係の配偶者の父母および子」

上記の2つの条件のほかに、さらに「同居していること」が条件となります。

投稿者プロフィール

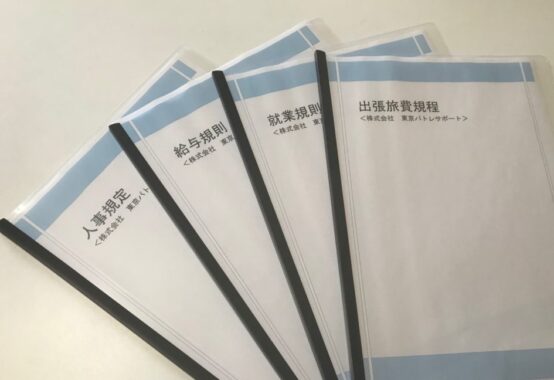

- 盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)

「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。