2018年1月より「休眠預金等活用法」という法律が、施行されたそうです。

事務所近くのよく行く郵便局に、この様なポスターが掲示されていました。

「長い間取引がない銀行預金は銀行や国にとられてしまう」と思ってらっしゃる方もいるかと思います。

本当のところは、どうなのでしょうか?

ちなみに、金融庁の発表によると10年以上使われない預金額は、毎年700億も発生しているそうです。

銀行預金には消滅時効というものがあります

銀行預金は法律上、商事債権に該当するかどうかなど、いろいろ難しいところがありますが、簡単には、下記のような消滅時効というものがあります。

- 一般の銀行(下記のゆうちょ銀行の定期積立預金を除く) →5年

- 信用金庫・労働金庫など →10年

- ゆうちょ銀行の定期積立預金 →満期後20年2ヶ月

時効を過ぎると引き出しできなくなるの?

法律の理論上は、時効を迎えたものは実務上、債権者(銀行など)が援用(時効になったので払いませんよという意思を預金者に表示すること)しないと消滅しません。

銀行などは、基本的に時効の援用をしていないので、預金口座を5年以上の期間、放置した後でも預金者は自由にお金を引き出せます。

よって銀行は、5年消滅時効後の払い戻しにも応じているのが実態なので、心配はありません。

2018年1月からの休眠預金等活用法の施行による影響は?

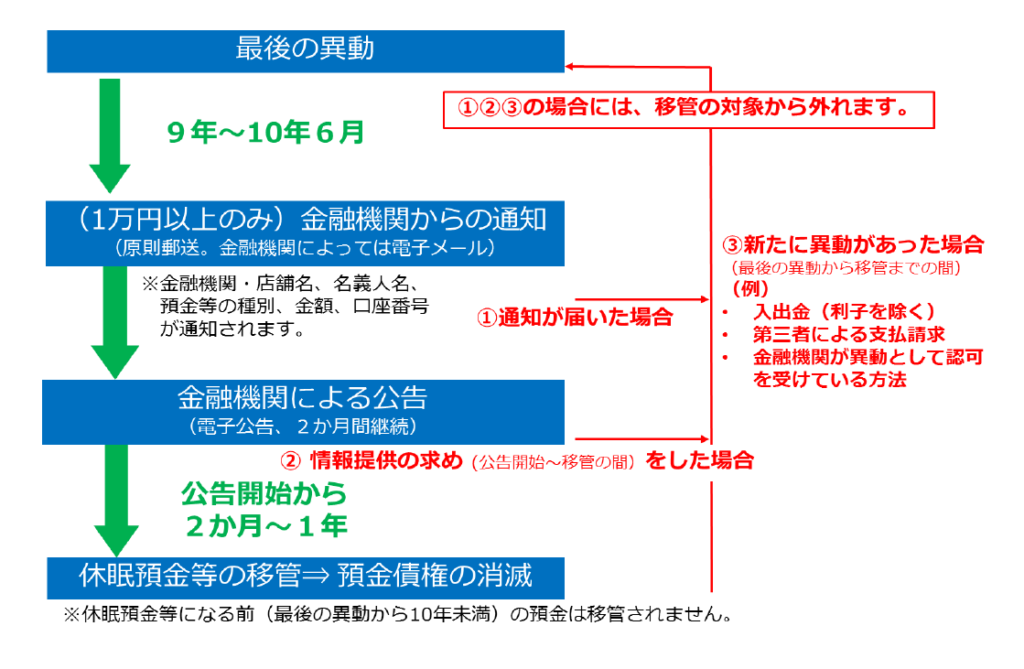

この休眠預金等活用法とは、2009年1月1日以降の取引から10年以上取引のない預金を『民間の公益活動に活用する』というものです。

10年以上経過した『休眠預金』の対象になると、その預金は「銀行」から「預金保護機構」に移管されて、公益活動に活用されるのですが、所定の手続きを行うと払い戻しはできます。

なので、すぐに預金が没収されるわけではありません。

金融庁のHPによると「預金残高が1万円未満の場合」や「1万円以上の場合で金融機関からの通知が預金者に届かない場合」には、金融機関がHPなどに電子公告したのち、2ヶ月~1年後に休眠預金等の預金債権は消滅することになるとのことですが、上記の援用の関係で金融機関は10年以上を経過した後でも、今のところは、払い戻しに応じる模様です。

<出典:金融庁 休眠預金等活用法Q&Aより >

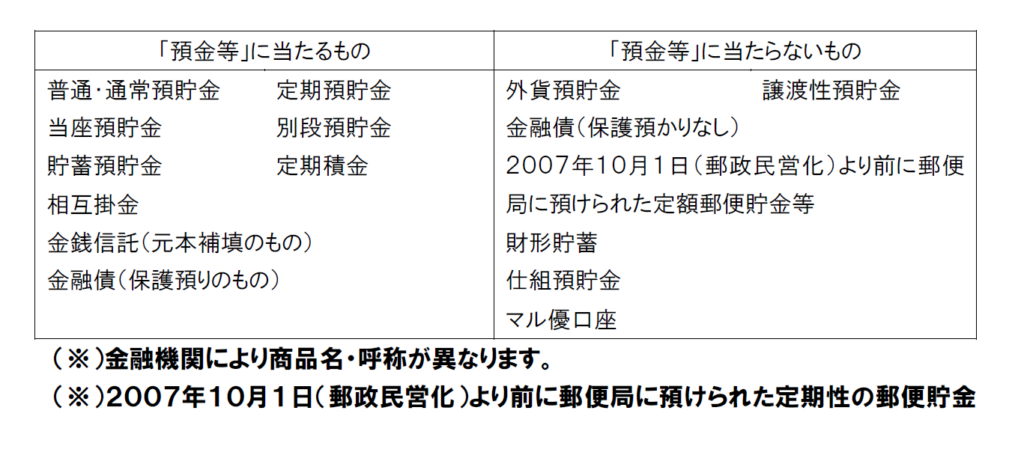

対象となる預金口座

休眠預金等になる預金等は下記のようなものです。

<出典:金融庁 休眠預金等活用法Q&Aより >

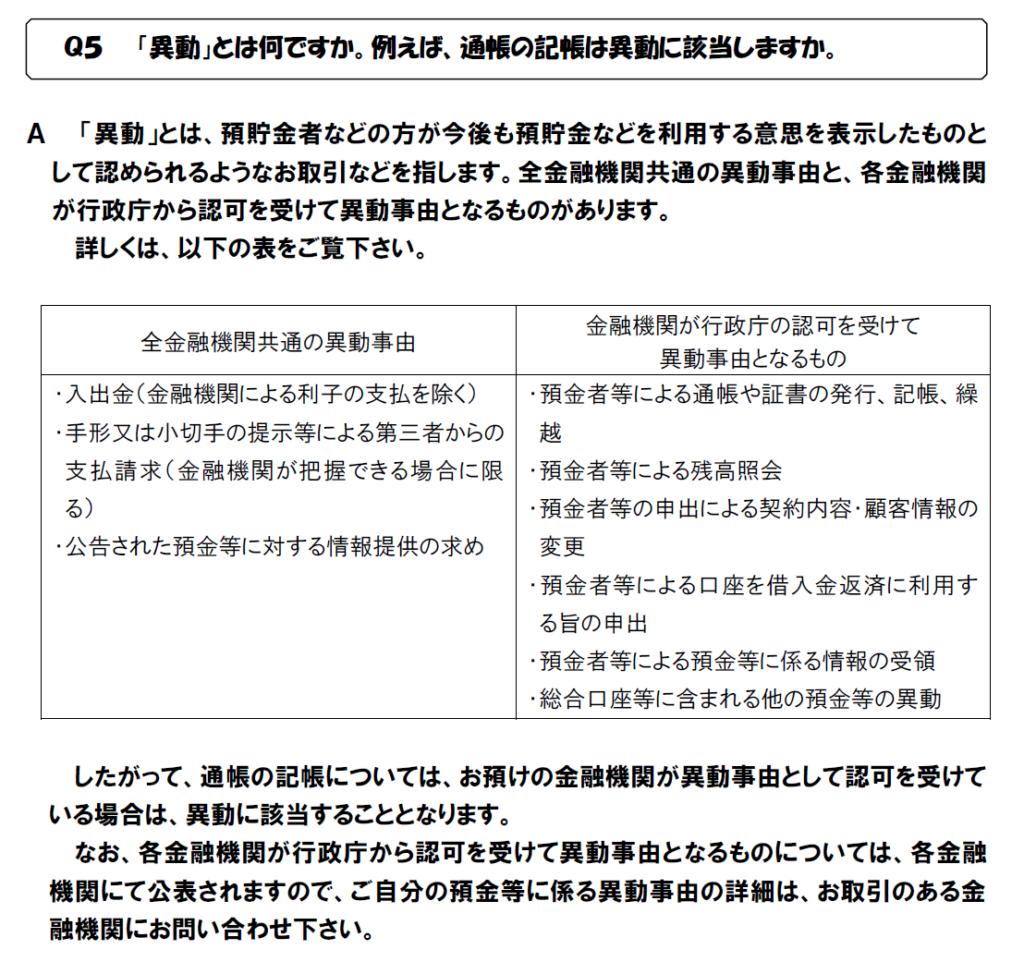

休眠預金等にならないようにするためには

長期間取引のない預金口座は一度、「休眠預金等」にならないように、入出金するか通帳記入などをするのがよいと思います。

具体的に休眠預金等にならないようにするためには、下記のような手続が必要です。

<出典:金融庁 休眠預金等活用法Q&Aより >

昨年末に、お亡くなりになった方の名義変更(相続)手続をさせて頂いた際にも、いつも使っていた預金口座の他に、相続人の方が知らない預金口座が別に3つもあったということが、代理人として窓口に行った際に判明したことがありました。

いくつもの銀行が合併している大手都市銀行(三菱UFJ銀行/みずほ銀行/三井住友銀行/りそな銀行など)は、自分でも忘れている預金口座があるかもしれません。

窓口で簡単に確認できますので、一度銀行に足を運んだ際に確認することをオススメします。

投稿者プロフィール

-

盛永崇也(東京神田で開業している税理士・行政書士事務所の代表)

「税務相談・税務顧問や経理経営支援・法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行・法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートしております。